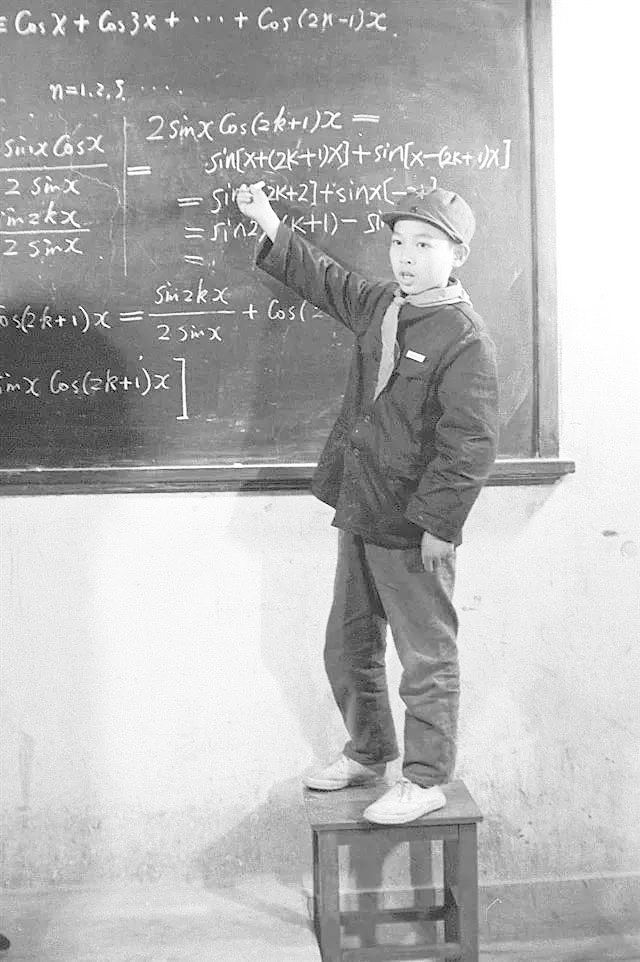

以板凳垫脚做题的少年班学生(资料图片)

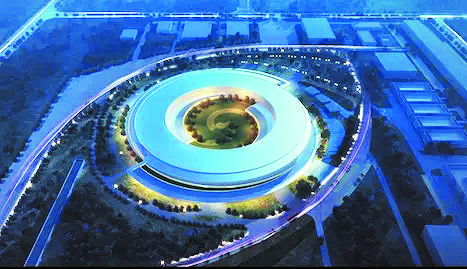

鸟瞰国家同步辐射实验室(资料图片)

1977年的中国科大老校门(资料图片)

55年前的1970年1月,中国科学技术大学(以下简称中国科大)从北京迁至安徽合肥,从此开启了一段深厚无比的“心手相牵”的“城校情缘”:创办少年班、建设我国第一个国家级实验室……55年来,一城一校共进共赢、互相成就,引领量子通讯等前沿科技发展,让科技创新成为合肥最耀眼的城市名片。

牵手合肥“二次创业”

1958年,中国科大在北京诞生。彼时的它,承载着国家对科技人才培养与科研突破的期望。然而,命运的齿轮在1969年发生了重大转向,受各种因素影响,北京的重点高校纷纷外迁,这也让中国科大与合肥结下了“不解之缘”。

1969年11月,中共中央发出《关于高等院校下放问题的通知》,学校派员至河南等地考察选址。然而,中国科大的南迁之路并非一帆风顺,由于当时的一些客观因素制约,多地纷纷婉拒中国科大,就在这艰难的时刻,安徽率先抛出了“橄榄枝”。于是,国务院驻中国科学院联络员经与安徽省协商,安徽省政府在权衡各种因素后,最终决定将中国科大落户于合肥。

据中国科大校史记载,中国科大1970年1月正式迁入合肥,同年10月基本完成搬迁。当时,前后组织货运装车70余次,运货量8650吨,装运仪器、器材、图书、档案等35000箱;迁出家属470多户,组织职工、学生、家属客运20多批,约6000人次,使用火车皮510多节,穿越千山万水,历经近10个月的漫长旅程,终于抵达了合肥这片热土。它们不仅是物质的迁移,更是科大精神的传递与延续。

为了中国科大能够很好地在合肥“安营扎寨”,安徽省和合肥市给予了全力支持,不仅腾出合肥师范学院的校舍来迎接科大师生,同时为了让来自北方、习惯了暖气的科大师生能够安心在此生活和教学,特意为所有校舍都安装了暖气,这也是安徽省和合肥市的首条供暖线。合肥就像一位热情好客的主人,对中国科大关怀备至,有求必应,也令刚踏入合肥校园的科大师生感动不已。

一年后,学校正式恢复教学科研。创办少年班、建设国家同步辐射实验室、面向世界开放办学……风华正茂的中国科大开始了在合肥的“二次创业”。

创办“少年班”开先河

在中国科大的校园里,有一道独特的风景线格外引人注目:教室里,一群看似初中生的少年端坐着,他们全神贯注地聆听着讲台上老师对深奥知识的讲解,这便是中国科大著名的“少年班”。

中国科大少年班于1978年3月创办。但其实,早在1974年就有人提出了创办少年班的设想,这个人就是著名华人物理学家李政道。由他撰写的《关于培养基础科学人才》的建议书,就提出中国要培养一支“少而精的基础科学研究队伍”,虽然受历史条件限制并没有获得实施,却为中国科大创办少年班奠定了基础。一直以来,李政道与合肥颇有渊源,他曾两次来到合肥,造访中国科大,与少年班的师生亲切交流,并四次为少年班题词,蕴含了对祖国教育事业和青年一代的殷殷期盼。

少年班的创办引发了各方的广泛瞩目。1978年4月29日,时任中国科大副校长严济慈题词“你们是初升的太阳,希望寄托在你们身上”,来勉励中国科大少年班的同学们。作为中国科大“二次创业”的关键抓手,少年班迅速成为学校的一张亮丽名片。少年班的孩子是如何选出来的?从选拔上看,早期学校拥有较大的自主招生权,如今随着高考制度的完善,高考分数基本成为选拔的“硬门槛”。选拔没有专业的智商测试,而是通过笔试、“现学现考”、面试等多个复试环节,从1986年起还加入了心理测试。

除了选拔方式的创新外,在教学上,中国科大少年班更是有着独到之处。在少年班,大部分学生实行两段式学科平台培养模式,也就是前两年完成基础课程学习,后两年在导师指导下进行个性化专业学习。而最主要的是,老师在培养过程中很重视激发学生对科学的兴趣,尽早引导他们进入科研一线,通过实践锻炼,帮助学生选择和调整专业方向,有针对性地修读相关课程;并鼓励专业交叉,学生可以选修多个专业的课程,使得学生有较为广泛的适应面,同时在符合自己兴趣、特长的方向有充分的发展,实现“广度”和“深度”的真正和谐统一。

40多年来,少年班学院培养了一大批优秀的毕业生,有感动中国的“时代楷模”,有蜚声学界的国内外院士,也有勇挑社会责任的企业家、金融家。历届应届毕业生到国内外教育科研机构继续深造的比例超过80%,很多人在国内外著名学府、科研机构中脱颖而出,成长为国际一流的科学家;也有许多人在信息、金融、制造等行业里取得令人瞩目的成就,为社会经济发展作出重要贡献。少年班的办学受到了各级领导和国内外教育家、科学家的充分支持和肯定,更是成为合肥人才培养的响亮名片。

为合肥注入科创动力

中国科大的到来,为合肥的科技发展注入了源源不断的创新动力。坐落于中国科大校园内的国家同步辐射实验室,不仅是我国第一个国家级实验室,更为合肥在全国科技领域赢得了一席之地。

从诞生之日起,“把红旗插上科学的高峰”就已成为中国科大的光荣使命。南迁合肥后,“科教报国、追求卓越”的初心历久弥坚,薪火相传。上世纪70年代末,中国科大率先提出在国内建设电子同步辐射加速器的建议。1978年春,中科院成立以中国科大为主的同步辐射加速器筹备组,并开始预研,标志着我国同步辐射事业正式启动。1983年4月8日,原国家计委正式批准在中国科大筹备国家同步辐射实验室。这是我国第一次将国家实验室概念引入并批准实施的国家计划,也是我国第一个国家级实验室。

自从1978年2月中科院正式批准中国科大开展同步辐射加速器预研后,一支只有20多人、平均年龄不到35岁的年轻队伍,开始了实验室建设征程,成为“追光”者。要知道,当时国家工业基础还比较落后,更没有同步辐射光源;而同步辐射装置又涉及粒子物理、微波、高频、真空、精密机械、辐射防护等学科专业以及调制器、加速管、输运线、光束线、实验站等系统,是高度复杂的大型高科技装置。这一切都要靠自己摸索、研究,困难可想而知。

但是,开弓没有回头箭。当时,这支年轻队伍的每个人几乎都是从头学、拼命学、拼命干,不懂就问。不仅学习书本上的知识,还请国外专家来校作报告,反复讨论、集思广益后,再确定方案。凭着一股“不负春天、不负使命”的劲头,通过3年预研,实验室创造了中国加速器界的四个第一:建成了30MeV我国当时最高能量的电子直线加速器;国内第一块超高精度大型弯转磁铁;国内第一块聚焦四极磁铁,以及国内第一段近储存环十分之一超高真空系统。同时,还完成了800MeV同步辐射加速器物理设计。

1984年11月20日,国家同步辐射实验室举行了奠基仪式。1989年4月26日,国家同步辐射装置在合肥建成并调试出光,标志着中国建造同步辐射加速器的技术已跨入世界先进行列。此后,合肥国家同步辐射实验室积极推进建设世界领先的第四代同步辐射光源,继续为我国同步辐射事业添砖加瓦。

如今,合肥因中国科大而崛起,从“科教之城”成长为“创新之都”,一批国家实验室及大科学装置全面启动,一批重大前沿及产业创新平台加快建设;中国科大也因合肥的全力支持而不断发展壮大,在科研、教学等方面取得了累累硕果。55年间,共同演绎了一段城校共生、共融、共赢的佳话。

作者:王晓峰 来源:《合肥晚报》 2025年1月7日 A16版

原文链接:https://newspaper.hf365.com/hfwb/pc/content/202501/07/content_492926.html